新着情報

NEWS

加工の知識②測定編前編まとめ 021009

教育2020/10/08

加工の知識➁測定編前編

●測定器の使い方

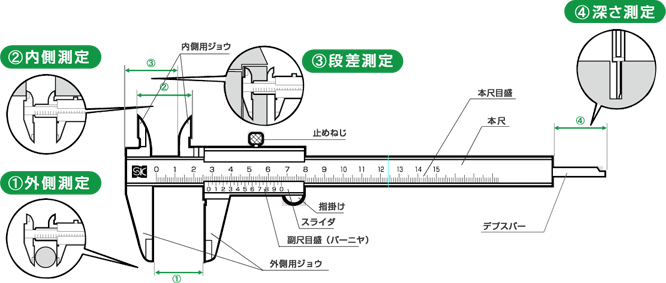

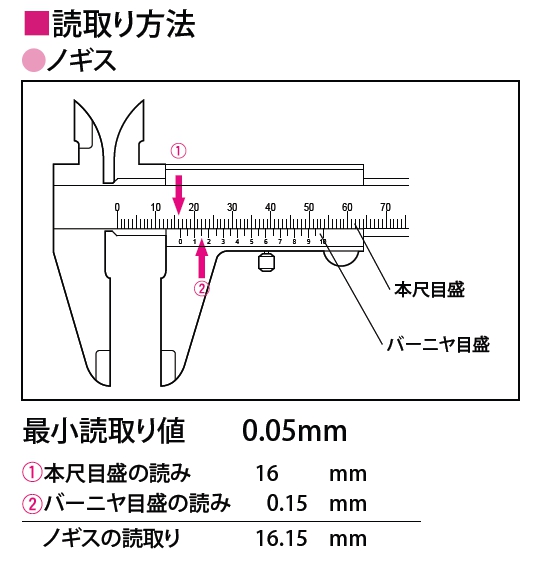

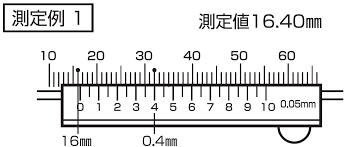

①ノギス

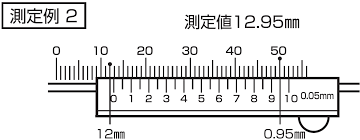

最小0.05まで測ることができる

デジタルノギスはあくまで参考

読むのが早い、故障が多い

バーニャ目盛の組み合わせで測定する

本尺目盛の左の線

+

本尺目盛とバーニャ目盛の一致している線

①外径測定(はさむ)

②内径測定(広げる)

③深さ測定(穴に入れる)

④段差測定(デプスバーより安全)

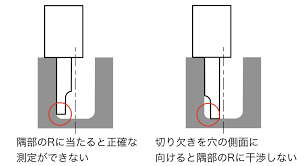

デプスバーの切り欠きが穴の側面に向くように

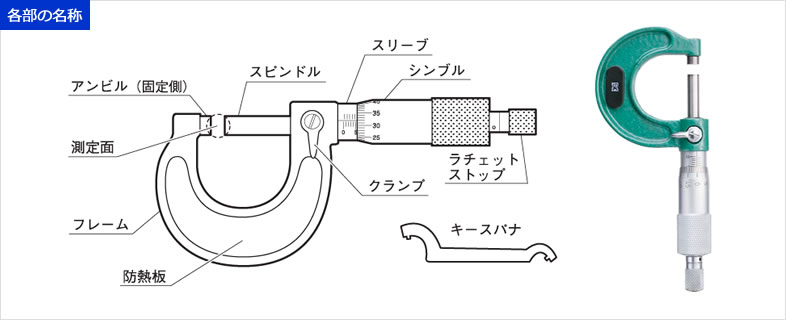

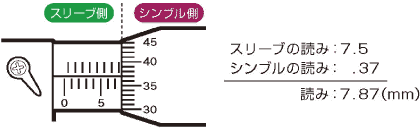

➁マイクロメーター(最小測定0.005)

・被測定物をはさんで測定

デジタルは参考まで(メンテナンスできない)

測定面に紙をはさんで、紙を抜いて掃除

(0~25mmマイクロにしかできない)

ラチェットの回し方で数値がかわる

(0.005mm~0.01mm)

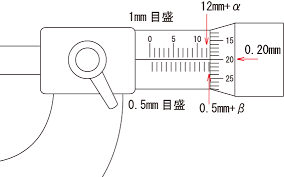

スリーブ下の目盛+スリーブ上の目盛+シンブル目盛の一致したところ

定期的に外部に校正に出す

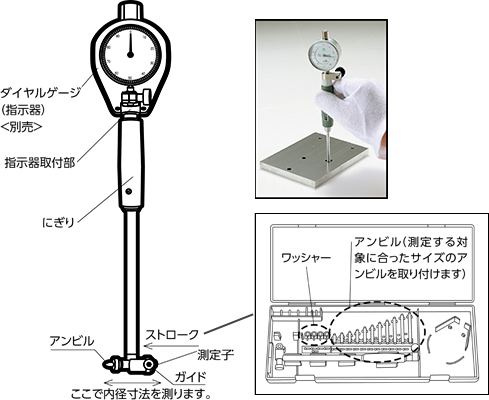

③シリンダゲージ

穴の内径を測定する

アンビルの交換をして穴の内径とストローク一致させる

原器(シリンダゲージ・マイクロメータ)でシリンダゲージをゼロ点

にセットする

*短針の動きに注意

(一周読み間違えで1mmの誤差)

長針の動きが切り替わる位置でゼロセットする

部品がなくなりやすい

つまり防止にメンテナンス

自分の仕事に取り入れたいこと

あまり測定具の管理が出来ていないと思うので、この機会に動きなど

チェックしながら掃除をしてみようと思う

測定具の各部の名称を改めて知ることができた。測定具の動きが良く

ないと良い仕事はできないので、油汚れなどに気を付けてきれいに

したい

測定具は精密機器なので、落としたり衝撃を与えたり汚したりしない

ように丁寧に取り扱う

動画の人は、品物やマイクロメータに肌の熱が伝わると、寸法が変化

するかもしれないと言っていた。そこまで気にしたことはなかったが、

わずかな誤差なので、阪本の仕事では必要のない心配のような気もする

デジタルノギスをよく使っていたが、通常のノギスより故障しやすく

誤差が大きい場合があるので注意したい

ピックテスターの微調整する製品が使いやすそうと思った

ノギスデプスバーではない段差測定をはじめて知ったので、使ってい

こうと思った

ノギスの段差測定ははじめて知ったので、機会があれば使ってみよう

と思う

④の段差測定の仕方を知らなかった。段差の測定をすることがあったら

使ってみようと思う

振り返り・今日の学び

最近、老眼になってきているので、目盛の読み間違いをしないように

気を付けていこうと思う

測定器の動きが悪くならないように、切削油などはきれいに落として

から使い、動きの良いきれいな状態を保ちたい。

動画で底からの測りにくい高さの測定方法が勉強になった

デプスバー使って穴の深さを測る際に、切り欠きをいつも穴の中心に

向けて使っていた。座ぐりを測る際などは穴の側面に向けて使うよう

に改めたいと思う。

マイクロメータのプラスチックは、測定範囲を記入するために取り付

けているのだと思っていたが、防熱板の役割をしているのは初めて

知った

測定器を定期的に外部で校正することは大事だと思った

マイクロメータのラチェットの力加減が今一歩自信無いので、精進し

ていきたいと思う

測定器の各部位の名称は知らないことが多かったので、参考になった

マイクロメータやシリンダゲージは使ったことが無かったので、使い

方や部位などを知ることが出来て良かった